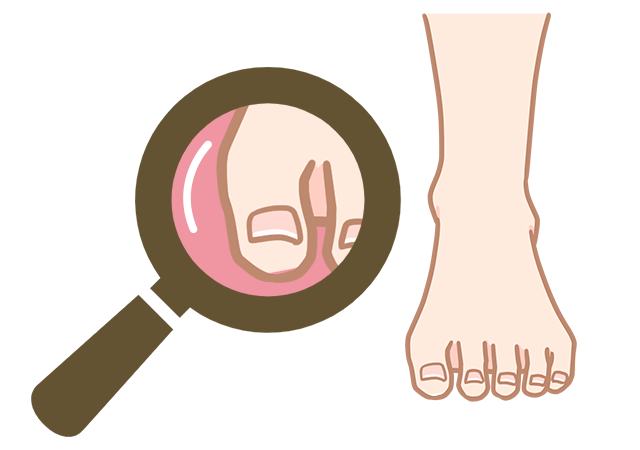

水虫は真菌(カビ)が皮膚や爪に感染して起こる病気で、日本人の5人に1人が足の水虫、10人に1人が爪の水虫があるといわれます。

水虫は感染症です。完全に治癒させる必要があります。

放置した場合、

①足以外の他の体の部分にも感染する

②他人へ感染させる

③蜂窩織炎(細菌感染)や糖尿病の足病変の原因になる。

さらに爪白癬では

④爪切りができなくなる→爪が伸びる→ひっかかる→痛みが出る→痛いから歩かない→活動性低下(サルコペニア・ロコモ・フレイル)→筋力低下、歩行能力低下、転倒、骨折、要介護状態

になります。

適切に診断して、根気よく治療することが大切です。

なかなか治らない皮膚症状に対して、ぬり薬をぬり続けていませんか?

水虫と似た症状は多いため、水虫だと思っているものが水虫ではない場合もあります。逆に、水虫ではないと思っているものが、実は水虫菌(真菌:カビ) が原因の場合もあります。

足や爪にできる水虫は有名ですが、頭や体など、足以外の場所にも水虫菌により皮膚症状が出ることもあります。

ご自身の判断で水虫薬をぬる前に、皮膚科で水虫の検査を受けて下さい。

水虫の診断がつく前に薬をぬってしまうと、検査で水虫菌を確認できず、診断がつかなくなってしまいます。

皮膚に元から水虫菌がいなかったのか、ぬり薬で抑えられているため水虫菌がいないように見えるのか判断ができず、正確な診断や治療が難しくなります。

水虫薬をぬる前に検査をして、顕微鏡で水虫菌を確認してから治療を開始することが非常に大切です。

手持ちの水虫薬をぬらずに、来院してください。

皮膚や爪から角質を採取して、顕微鏡で水虫菌を確認した上で適切な治療を行います。

水虫菌がいる場合には、ぬり薬や飲み薬の抗真菌薬で治療します。皮膚に症状を起こす真菌(カビ)には、白癬菌、カンジダ、マラセチアがあります。抗真菌薬には多くの種類がありますが、真菌の種類に応じて適切な薬剤を選択する必要があります。

当院では、どの薬剤がどの菌に効果が高いかを考えて処方いたします。

原因となる真菌は、Trichopyton(以下T.) rubrumとT. interdigitaleの2種類で、足白癬の99%以上を占めます。

基本はぬり薬で治療します。

足の裏の角質が厚いタイプの場合などには内服薬での治療も検討します。

ジュクジュクがひどい場合や皮膚がめくれたびらんの状態では、治療の当初は水虫を抑える薬を使用せず治療することも検討します。

医師の診察の元、適切な治療を受けるようにしましょう。

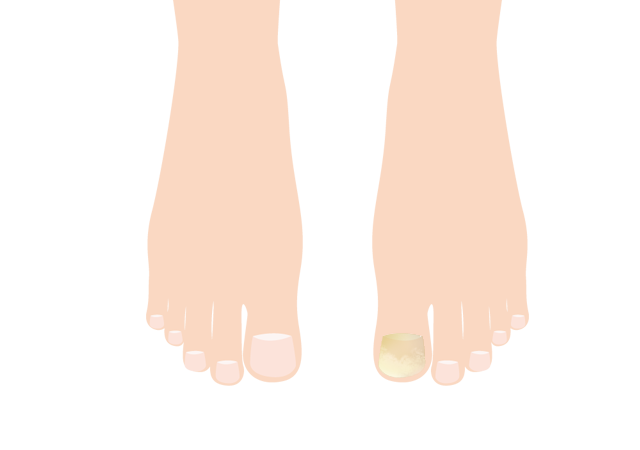

爪水虫は進行性の疾患です。

爪に白癬菌やカンジダ菌が感染することで、爪が白く濁り、分厚くなり変形します。

爪の肥厚に伴い靴を履くときの痛みや歩行困難などが出現します。進行すると転倒リスクが高まり、転倒による骨折から寝たきりとなり、さらには認知症のリスクにもなります。

治療が適切に行われない場合は、ご家族への感染など周囲の方々へ菌を拡散させてしまいます。

爪水虫がある場合、足の水虫だけを治療しても、家庭内に菌をまき散らし続けることになってしまいます。

内服薬による治療が最も効果があります。ただし、お薬により肝酵素が上昇することがあるため、定期的に血液検査を行ないながら治療を行います。

ネイリンという薬では、1日1錠12週間で内服治療が終了となります。

原則として爪水虫は内服薬での治療が第一ですが、内服薬や肝機能、爪白癬の病型により、ぬり薬で治療することもあります。

参考ホームページ:つめ水虫.jp

爪白癬は、他の爪疾患(カンジダ性爪真菌症、爪乾癬、厚硬爪甲、外傷など)と似ているため、確定診断のためにはKOH直接鏡検法(顕微鏡視下で白癬菌を観察します)が、真菌の検出・判別が難しい場合があります。

デルマクイック爪白癬は、爪中の白癬菌由来抗原をイムノクロマト法により検出することが可能な迅速検出キットです。爪白癬検査の選択肢の一つとして用いることで、正確な診断と適切な治療に繋がります。

フットケアとは文字通り、フット(足)をケアすることです。足の皮膚症状、例えば水虫、たこ・うおのめ、まき爪、靴ずれなどを治療することもフットケアの一つです。

水虫を放置すると、水虫で弱った皮膚から細菌が侵入して足に感染症を起こし、蜂窩織炎(ほうかしきえん)といって熱が出て足が赤く腫れ上がることもあります。

特に糖尿病のある方は、フットケアが大切です。

下肢切断に至る患者さんの半数以上は糖尿病の患者さんと言われています。糖尿病や動脈硬化がある場合には、足の血行が悪くなり、足の指が黒く壊死する(壊疽になる)こともあり、その場合には足の切断が必要になることがあります。

糖尿病の網膜症などで、視力が低下している場合、ご自分で十分に足を観察できないこともあります。糖尿病の神経障害などで、足の感覚が鈍い場合、痛みにも鈍感になるため、症状がかなりひどくなるまで気づかないこともあります。

糖尿病などの合併症があったり、免疫力が下がった人では、傷口が治りにくかったり、感染症にかかりやすくなるため、壊死性筋膜炎という命の危険をともなう重症の感染症になることや、足だけでなく細菌が全身にまわり致命的になる場合もあります。

このように水虫、糖尿病、動脈硬化などが元となり、足から感染を起こして重い全身症状に進行する場合があります。水虫などの足の皮膚症状を放置せずにしっかりと治療し、糖尿病、高血圧、高脂血症などの内科的な治療もしっかり行い、フットケアでご自分の足をいたわり大切にしましょう!

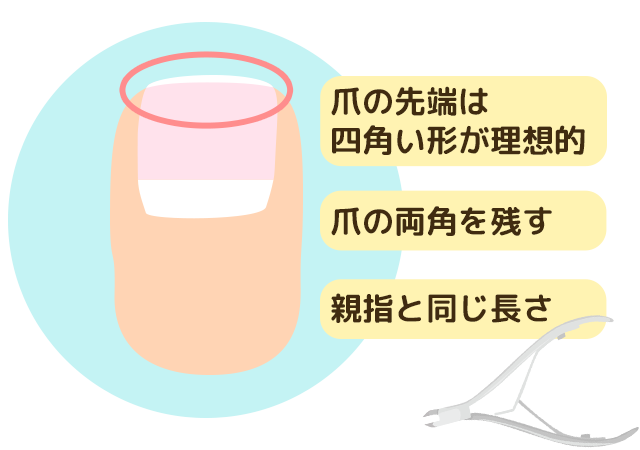

爪が皮膚に食い込んで、炎症や痛みが生じやすくなります。

先端の皮膚が隆起し、爪の伸長が妨げられて変形しやすくなります。

靴などに圧迫されて、痛みや爪の変形が生じやすくなります。

ABI(Ankle Brachial Index)とは、手足の血圧の比(足関節/上腕動脈)の数値です。ABIを測定することで、動脈硬化を評価することができます。

正常値は0.9から1.3ですが、0.9以下の場合は、下肢閉塞性動脈硬化症(ASO、末梢動脈疾患(PAD))が疑われます。なお、1.4以上では動脈の高度石灰化が疑われます。

動脈硬化により足の血行不良が生じると、下記のような症状が出現します。

足の動脈硬化があるということは、同時に足以外の部位にも動脈硬化がある、つまり、脳梗塞や心筋梗塞の危険にもさらされているということです。

特に糖尿病、高血圧、高脂血症(脂質異常症)のある方は要注意です。

足の閉塞性動脈硬化症の治療には、抗血小板薬による薬物療法や運動療法に加えて、重症度により血管内治療(EVT)やバイパス手術などを検討します。

内科などの診察の際には、靴下を脱いで、足まで診察する機会はそれほど多くありません。一方、水虫や陥入爪・まき爪で、足を診察する機会の多い皮膚科医は、患者さんの足の異常をいち早く発見し、足を守る(救肢する)門番の役割を果たしています。

当院では「皮膚」しか見ないのではなく、「皮膚」を通して、血管を含む全身状態まで考慮して診療に当たっています。

ベッドに仰向けに寝て、両腕と両足首に血圧測定用のカフを巻いて血圧を測定するだけです。患者さんの負担はほとんどありません。

保険適用で、検査費用は3割負担で300円、1割負担で100円です。

特に高齢者や糖尿病・高血圧・脂質異常症(高脂血症)のある方は、一度測定をおすすめします。

あなたの足を守るために、お気軽に医師にご相談ください。

A1:「水虫の診断が正しく、きちんと治療すれば治ります。

まずはご自身の判断で水虫薬をぬらずに、皮膚科で検査を受けて下さい。

水虫の診断がつけば、毎日、基本的には1日1回入浴後に足の指の間はもちろん、足の裏全体から側面にまでしっかりと薬をぬってください。ご自身の判断でぬり薬を中断するのではなく、皮膚科医の診察を受け、中止の時期をご相談してください。不十分なぬり方や、中途半端な状態で治療を中断してしまうことで、一旦症状は治ったように見えても、後日再発する可能性があります。ご家族にも水虫を疑う症状がある場合には、家族の方も診察を受け、家族全員でしっかりと治療することが大切です。」

A2:「飲み薬を内服したすべての患者さんの肝臓が悪くなるわけではありません。当院では定期的に血液検査を行い、肝臓の数値をチェックしながら内服薬を処方いたしますのでご安心ください。もちろん、元々肝障害のある方や、ご希望の方にはぬり薬のみで治療を行うことも可能です。」

A3:「まずは、本当に爪水虫かどうかの診断が大切です。

爪水虫に見えて爪水虫ではない場合、乾癬の爪症状、扁平苔癬、外力による変形、厚硬爪甲、爪甲鉤彎症などの可能性があります。顕微鏡で菌を検出せずに治療を開始した場合、このように元々の爪の症状が爪水虫以外であった可能性があります。あるいは爪水虫を起こしている真菌が白癬菌ではなくカンジダの場合、内服薬の種類によっては効果が低いものもあります。また、内服薬もすべての爪水虫に100%効くわけではありませんので、内服薬の効果が出ていない可能性もあります。このように原因は色々と考えられますので、皮膚科医師にご相談ください。」

A4:「爪水虫にはタイプがあり、表在性の爪水虫はぬり薬が第一選択になりますが、それ以外のタイプでは有効性を考えると、年齢に関係なく、内服薬が第一選択です。肝機能や現在内服中のお薬を確認の上、処方しますのでご安心ください。」

A5:「日本にはおよそ1200万人の水虫の患者さんがいると言われています。

プール、銭湯、スポーツジム、自宅など、あらゆる場所で水虫に感染する機会があります。皮膚科には水虫の患者さんが連日多くいらっしゃいますし、決して恥ずかしいものではありませんのでご安心ください。

足の水虫や爪水虫だけでなく、たむし(股部白癬)や 体部白癬など、真菌(カビ)が皮膚に感染すると色々な場所に症状が出ます。ご自身で診断することは難しく、ご家族など周囲に方にも感染を拡大させる可能性がありますので、気になる症状があれば、お近くの皮膚科にご相談して下さい。」

★このホームページは当クリニックを受診される方が、参考のためにご覧いただくページです。医学は日々進歩しており、記載している内容が最新でない可能性もあります。同じ病名や症状でも、治療方法はお一人お一人異なりますので、自己判断されず必ず医師にご相談ください。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

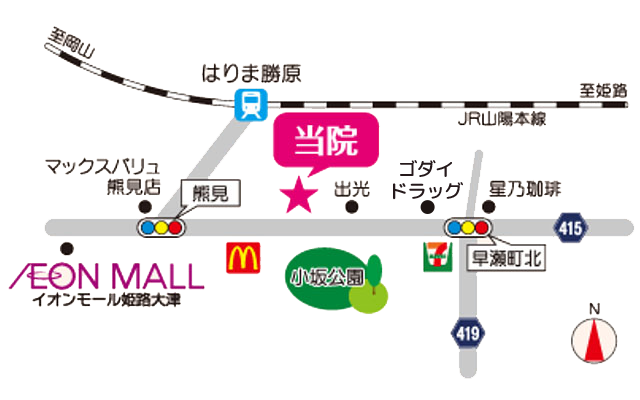

【アクセス】

〒671-1156 姫路市広畑区小坂96-1

■お車ご来院の方

イオン姫路大津店から東へ直進750M

駐車場全35台完備

■電車ご来院の方

JRはりま勝原駅(新快速も停車)から徒歩6分